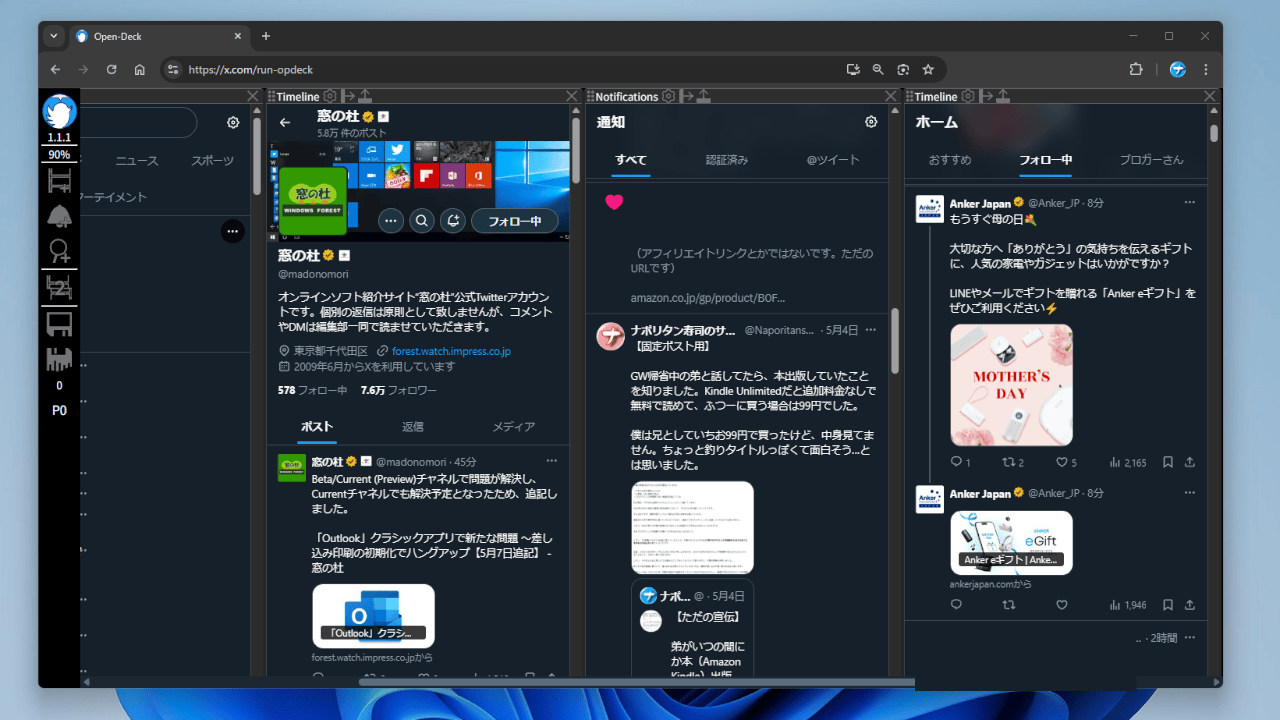

【Open-Deck】X(旧Twitter)を横に並べてX Pro風にする拡張機能

この記事では、「X(旧Twitter)」を「X Pro(旧:TweetDeck)」みたいにカラムで横並びにできるChrome拡張機能「Open-Deck」について書きます。

個人的におすすめです。

「X(旧Twitter)」を一つのタブ内で複数並べられる拡張機能です。

2023年8月以降、「X Pro(旧TweetDeck)」は有料になりましたが、それっぽい見た目を無料の拡張機能一本で再現できます。あくまでそういう風ってだけなので、実際の使い勝手まで全く同じというわけではないです。

カラムという形で特定のキーワードの検索結果タイムライン、ホームタイムライン、通知タイムライン…など複数好きなように配置できます。

配置したタイムライン内でいいね、リポスト、ポスト投稿などできます。

「X(旧Twitter)」をそのまま複数並べているって感じなので、使い勝手はXと一緒です。

無理やりAPI制限を回避する…といったXの利用規約に反するようなグレーな方法は採用されていないので、更新しすぎたり大量のカラムを追加して閲覧した場合は、通常のX同様「問題が発生しました」的な制限表示になります。

どういった計算方法なのかは素人の僕には分かりませんが、左側サイドバーであとどのくらいでAPI制限がきそうか確認できます。

左側サイドバーのオンオフ、カラム幅の調整、二段表示の切り替え、カラム情報の保存・呼び出し、タイムラインの自動更新などの機能が用意されています。

Xヘビーユーザーにおすすめです。本記事は拡張機能を導入できるPCブラウザ向けです。スマホやタブレットのアプリ版ではできません。

拡張機能の作者はスパム、インプレ稼ぎ、アラビア文字、指定したキーワードが含まれたポストなどをごっそり非表示にできる「Clean-Spam-Link-Tweet」拡張機能も開発されています。

リリース元:kawa-nobu(X、GitHub、ブログ、寄付)

記事執筆時のバージョン:1.1.1(2024年9月23日)

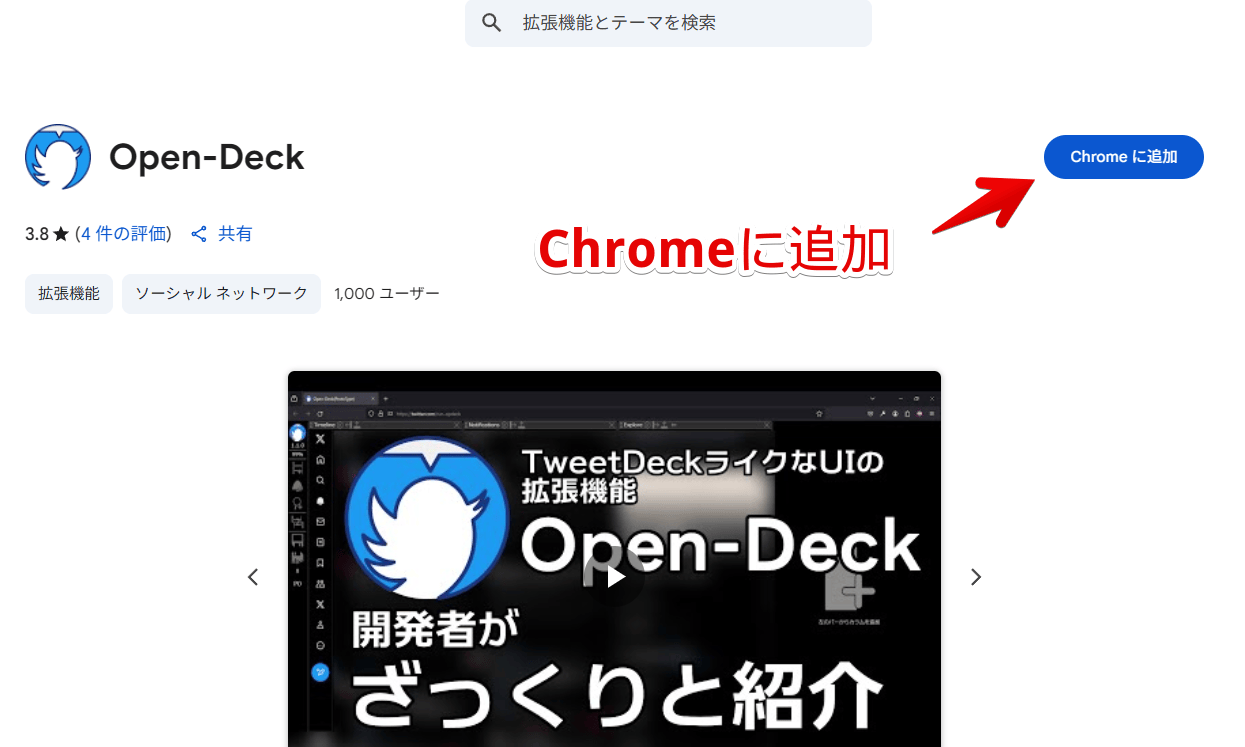

インストール方法

Chromeウェブストアからインストールできます。

Firefoxをご利用の方は以下のFirefoxアドオンストアからインストールできます。

「Firefoxへ追加」をクリックします。

「Chromeに追加」をクリックします。

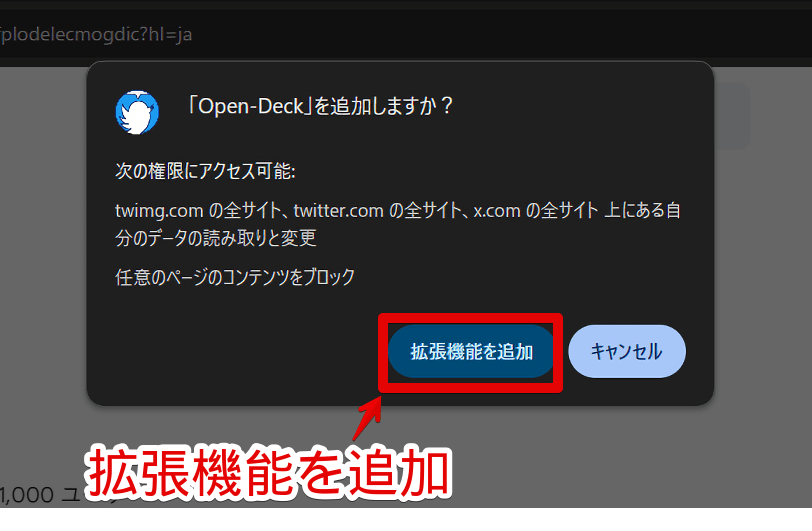

「拡張機能を追加」をクリックします。

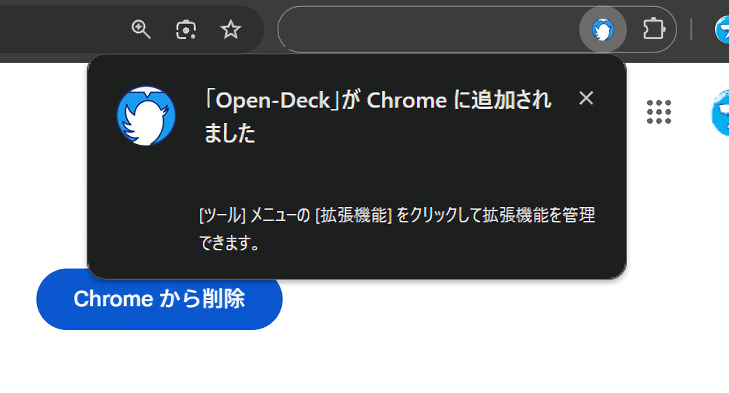

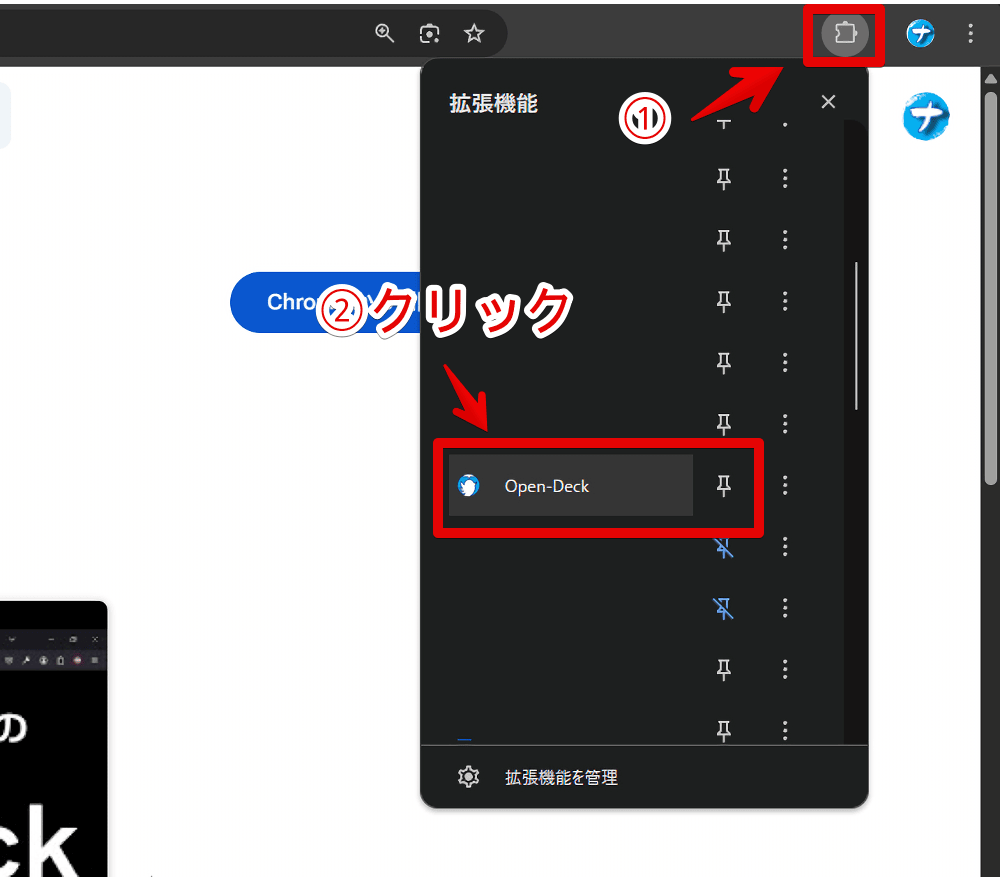

拡張機能のオーバーフローメニュー内に拡張機能ボタンが追加されればOKです。

使い方

Open-Deckページの開き方

本拡張機能はインストールしただけだと何にも始まりません。X Proページを開いても何も変化もありません。

拡張機能のオーバーメニュー内に追加されている「Open-Deck」アイコンをクリックすることで初めて開けます。

頻繁に利用する場合は、ピン留めアイコンをクリックしてツールバー内に直接配置したら素早くアクセスできます。個人的にはピン留めおすすめです。

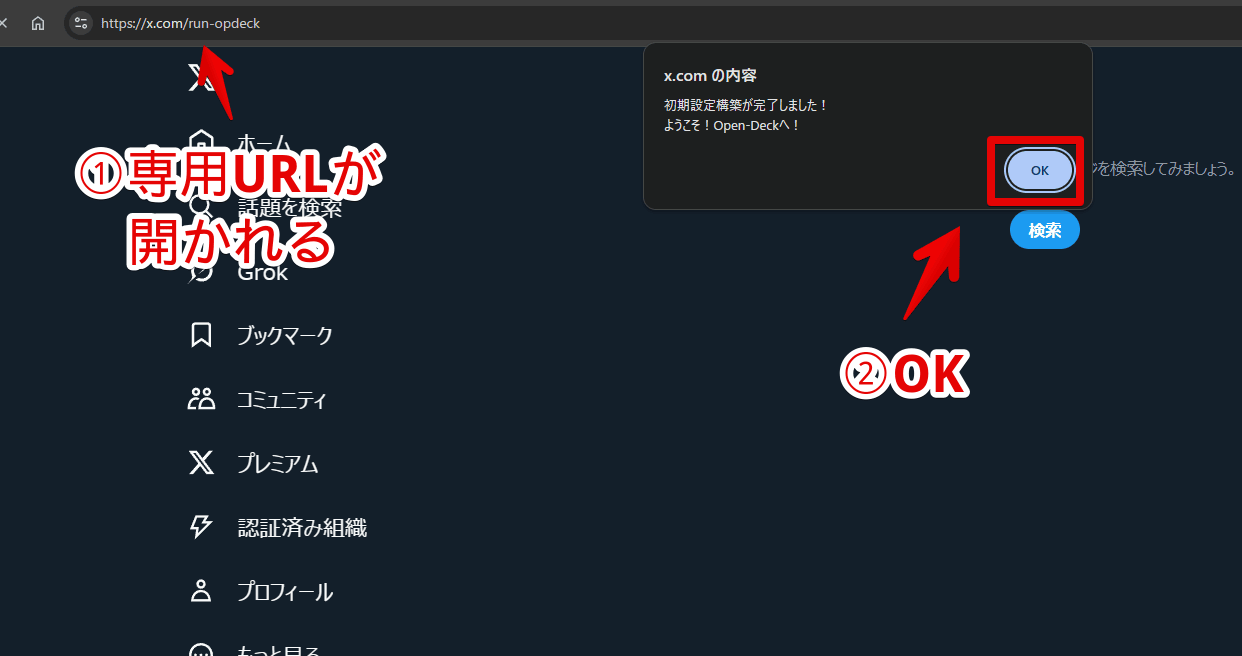

初回環境構

開くと新規タブで「https://x.com/run-opdeck」ページが開きます。拡張機能専用ページです。

初回アクセス時は「初期設定構築が完了しました!」とダイアログが表示されます。「OK」をクリックします。

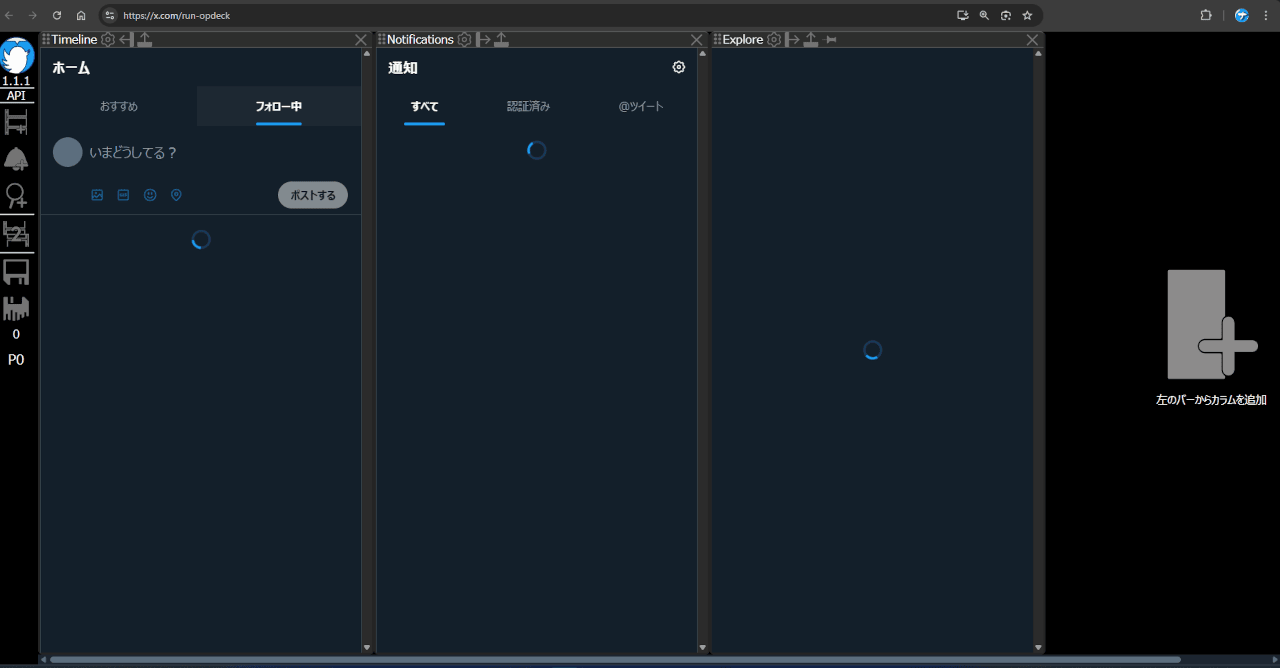

ページがリロードされます。

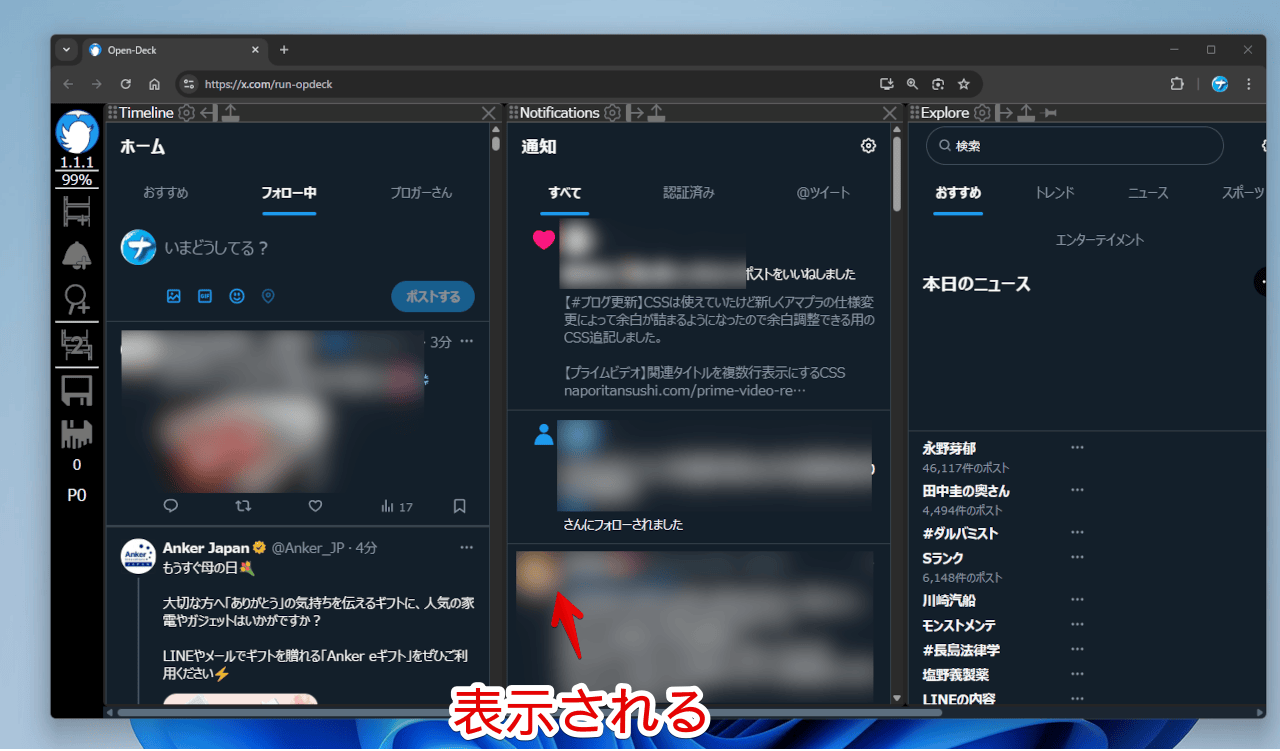

初期で用意されているカラムが表示されます。ホームタイムライン、通知タイムライン、エクスプローラー(話題を検索)タイムラインです。

カラムの追加

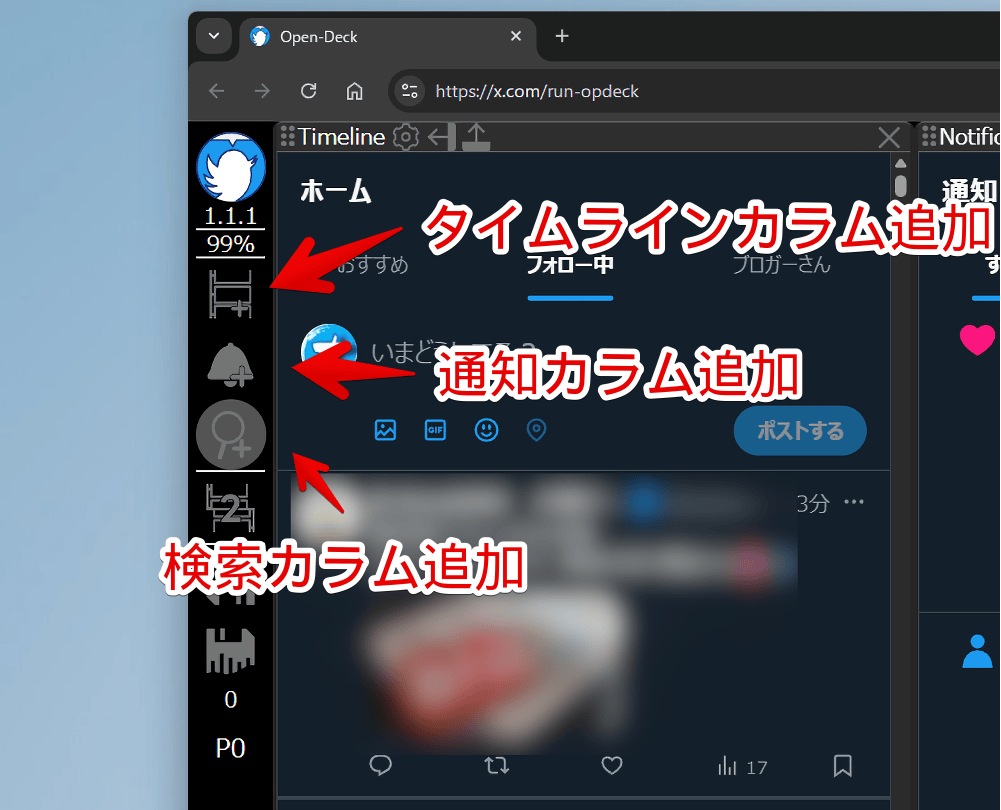

一番左に「Open-Deck」専用のサイドバーがあります。

上3つがタイムライン追加ボタンです。上からホーム、通知、話題を検索カラムです。

複数リストを作成している場合はホームカラムも複数必要かもですが、僕の場合は基本的に「話題を検索」カラムを追加することが多いです。

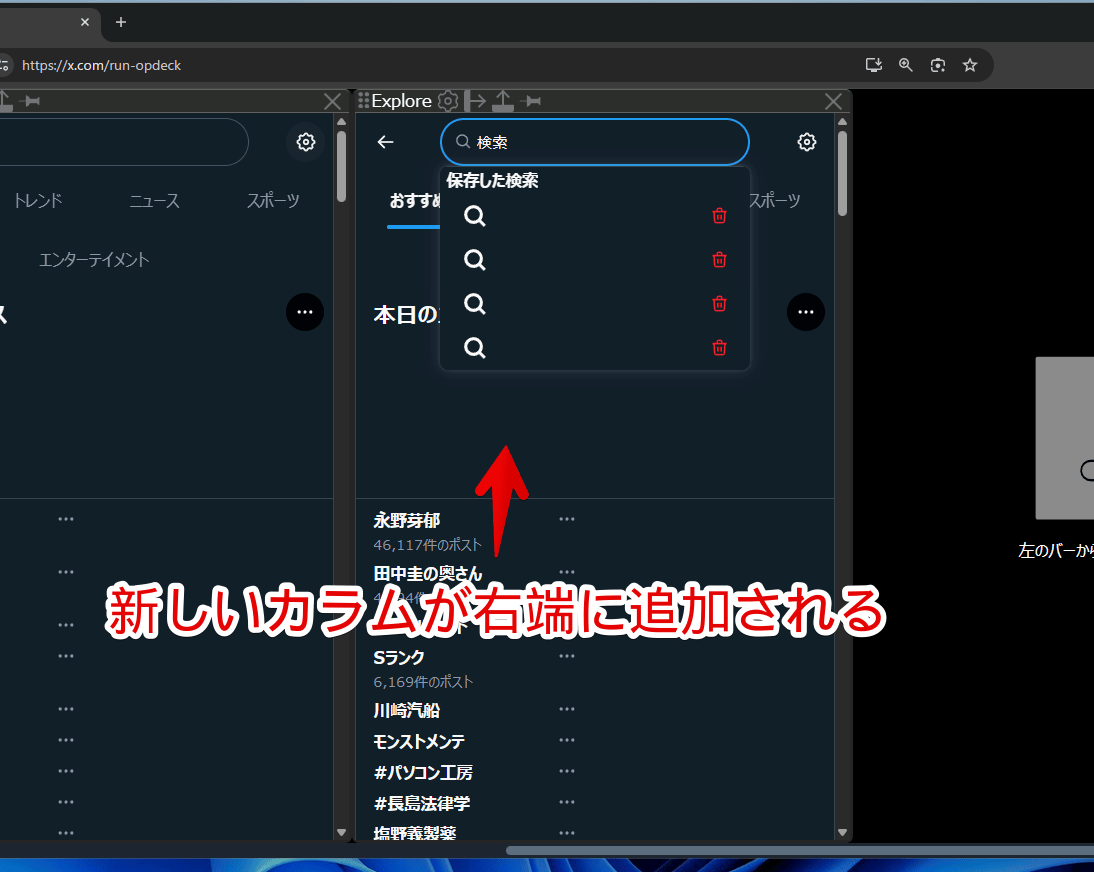

一番右に新しいカラムが追加されます。

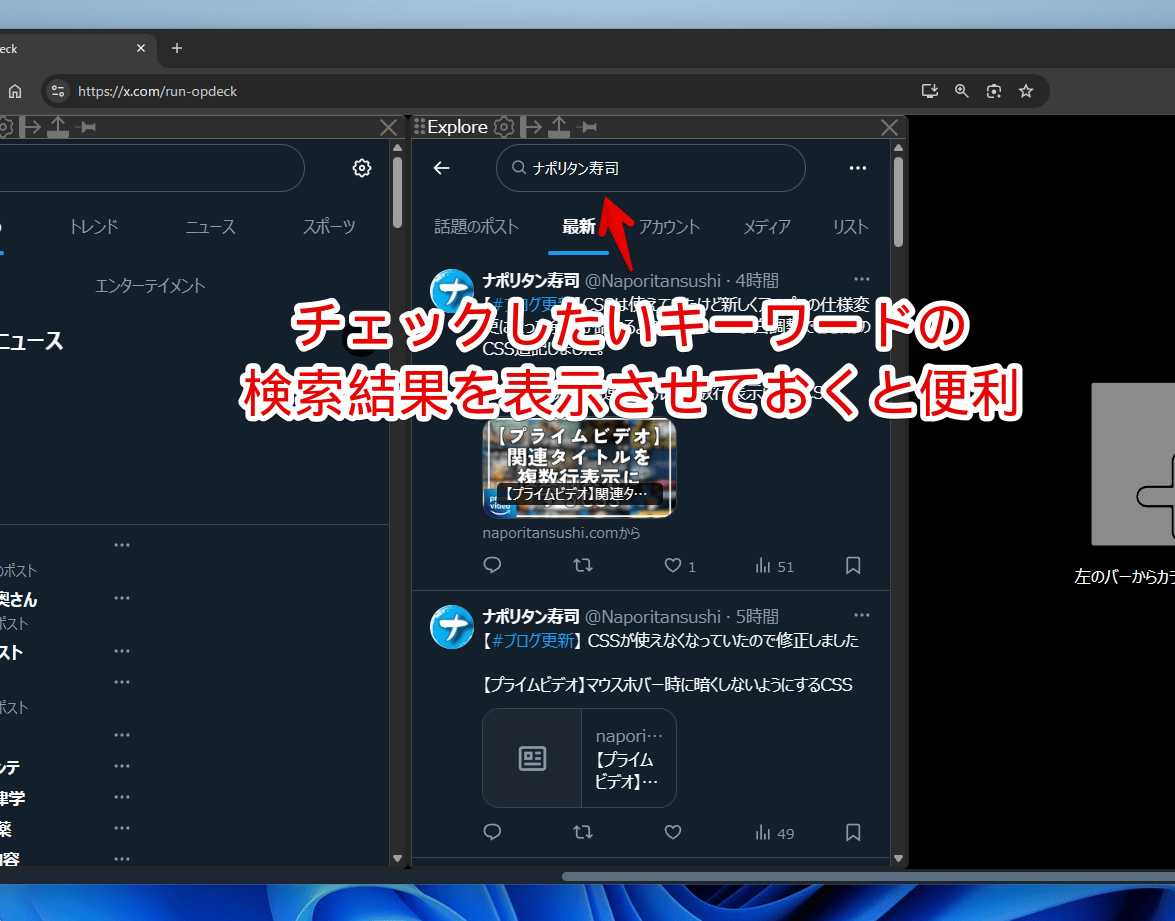

好きなように検索できます。一度配置しておけば、次回以降ブラウザを起動して「Open-Deck」を開いた時同じように表示されます。

ただし、ブラウザや拡張機能のアップデートなどのタイミング、あるいはカラム内でページ遷移した後戻り忘れてブラウザ再起動した時などのタイミングで、ごく稀に元通りカラムが戻らない時があります。

例えば、「ナポリタン寿司」の検索結果から誰かのプロフィールページに飛んだ状態でページを閉じると、次回はプロフィールページが表示されて、戻るボタンを押しても「ナポリタン寿司」の検索結果に戻ってくれないから「このカラム元々何開いていたっけ…?」となる時があります。

そうなってもいいように、基本的に検索する単語はどこかにメモしておくと管理しやすいかもです。

カラムのスクロール

Xと同じです。マウスホイール回転でタイムラインをスクロールできます。

サムホイール(水平スクロール)にも対応しています。マウスが対応しているかどうかですね。

僕が使っている「logicool MX MASTER 3S」には左側に専用ホイールがあるのでできます。

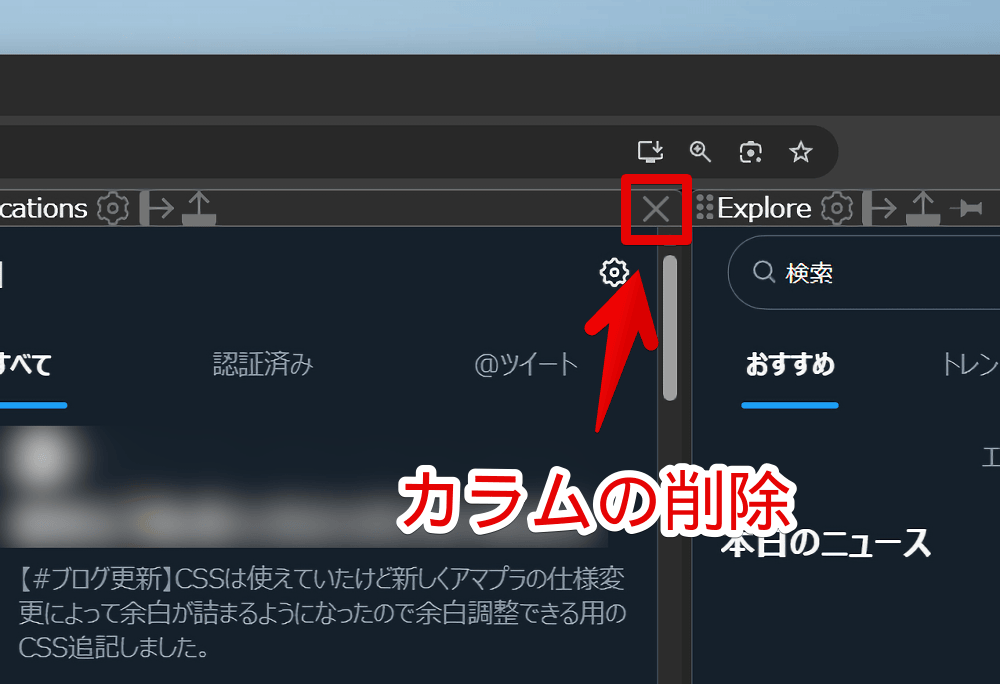

カラムの削除

追加したカラム右上にある「×」ボタンを押します。

カラムの並び替え

カラム上部のバーを掴んで移動することで並び替えられます。

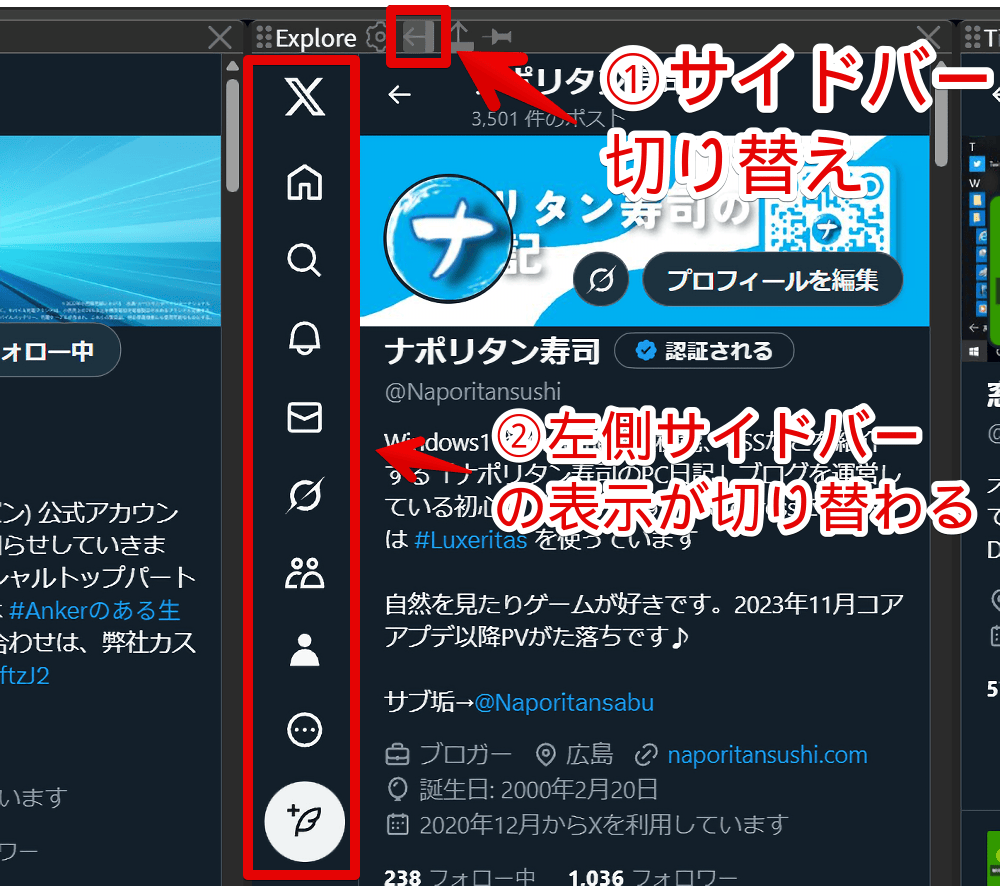

左側サイドバーの切り替え

上部の左矢印ボタンを押すと、Xの左側サイドバーの表示を切り替えられます。

常に表示しているとカラムの幅を圧迫してしまうので、基本は収納しておくのがいいかなと思います。

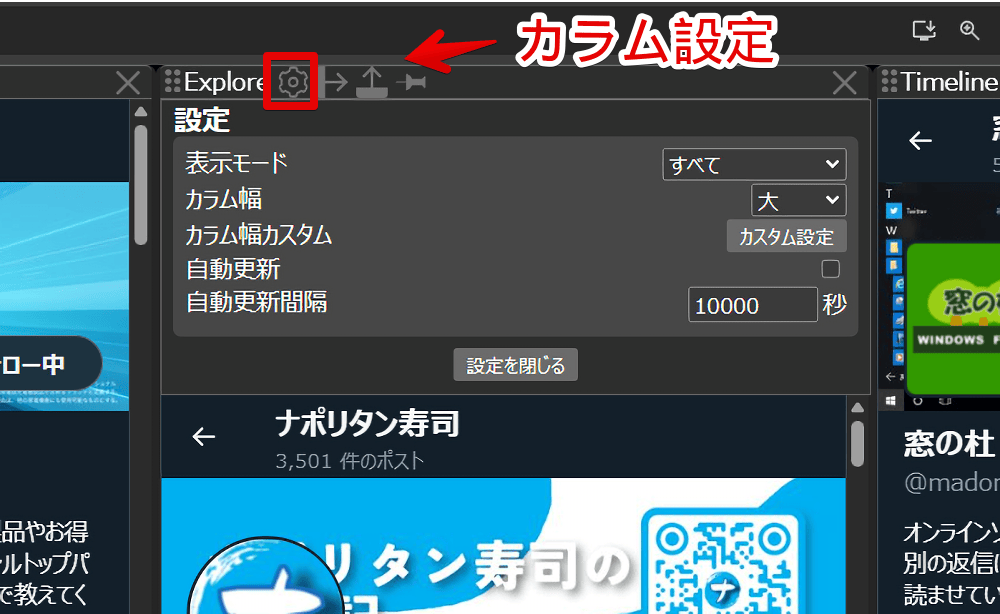

カラム設定

上部の歯車ボタンをクリックします。

表示モード

タイムラインの表示モードを変えられます。テキストのみ、画像・動画付のみにできます。

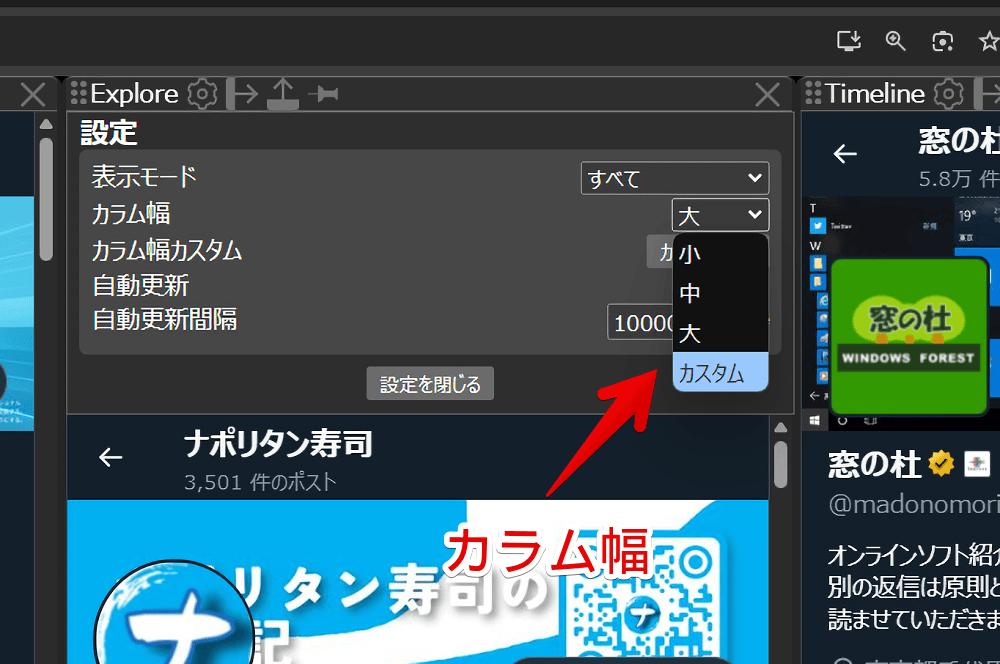

カラム幅

「カラム幅」でそのカラムの横幅を調整できます。

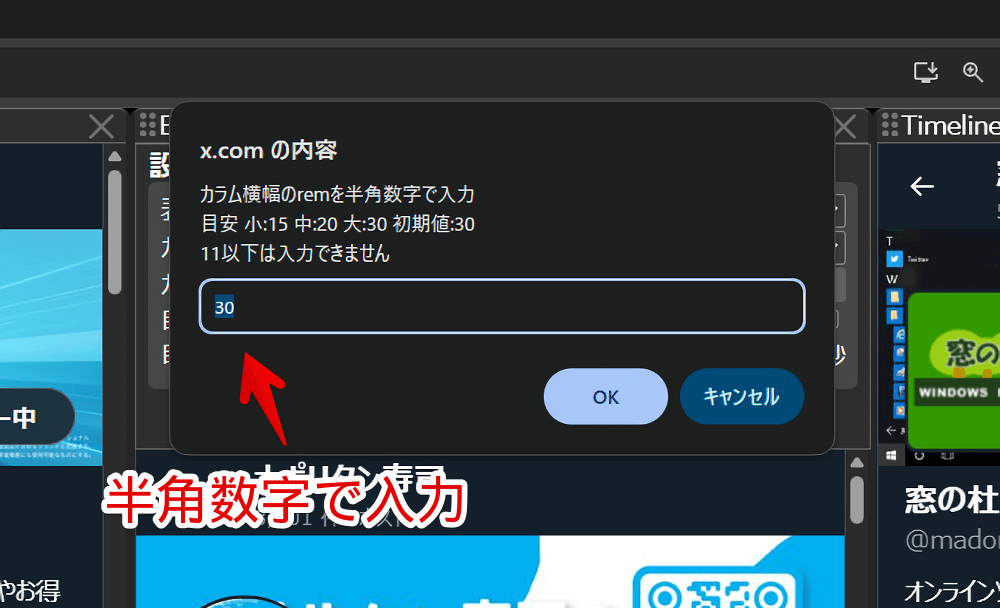

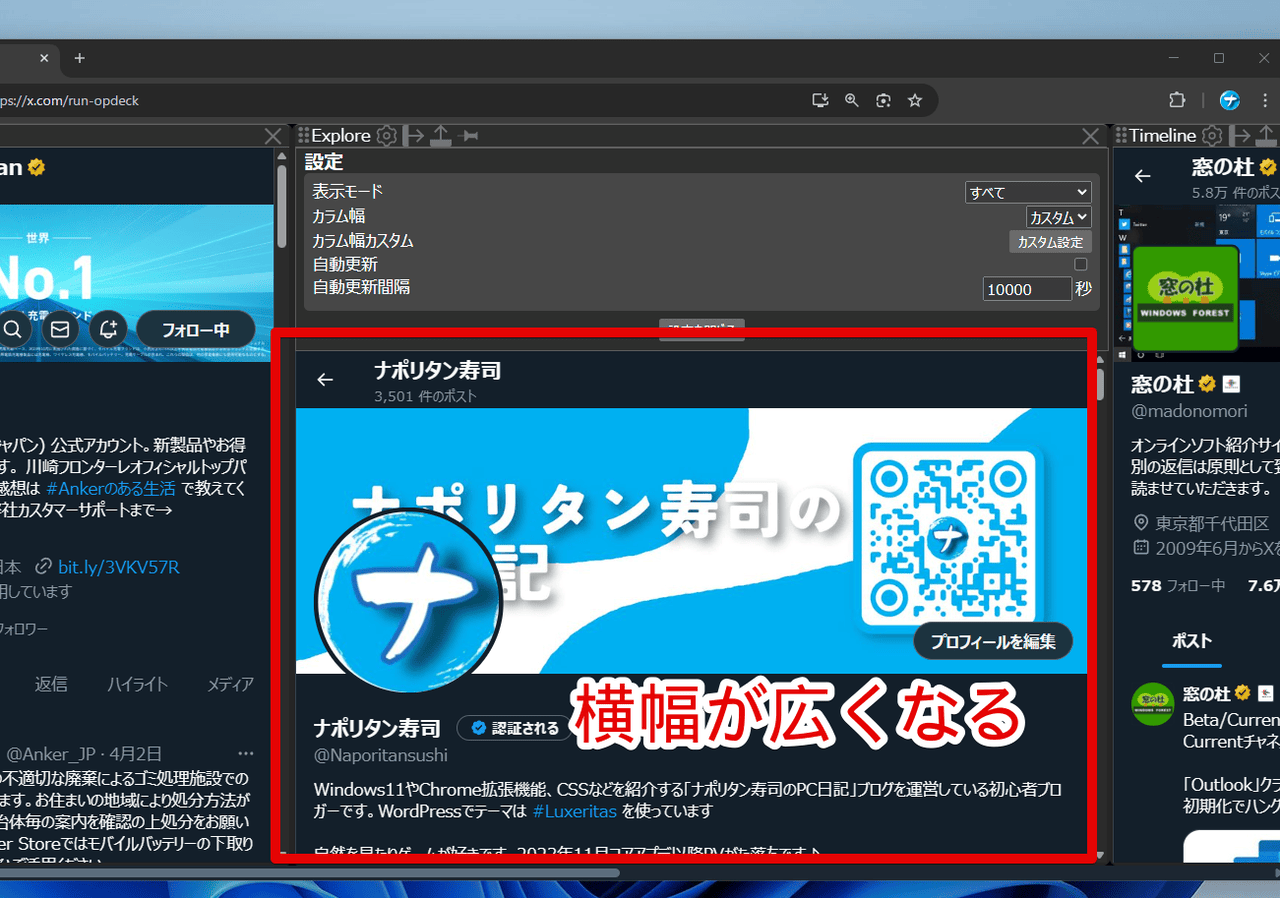

カスタムにすると好きな数値を設定できます。30が「大」に相当するので、「大」より大きくしたい場合は30以上にします。

横幅が広がります。よく使う/見るカラムは広げておくと他より見やすくなります。

自動更新

「自動更新」にチェックを入れて、「自動更新間隔」で時間を設定できます。

チェックを入れると秒数が指定できなくなるので、まず更新時間を決めてそのあとチェックを入れます。

僕は普段使っていないので詳しくは分かりませんが、軽く触った感じは動作しました。

指定時間経過したら一瞬カラム内がラグくなって新しいポストがあれば一番上に表示されます。いちいちマウスでページの一番上までスクロールしなくても更新してくれました。

勝手に更新してくれるので「〇件のポストを表示」もでなくなります。

ただやっぱりその分API消費も激しいので、短時間や複数カラムでの更新などは控えたほうがいいかなと思います。

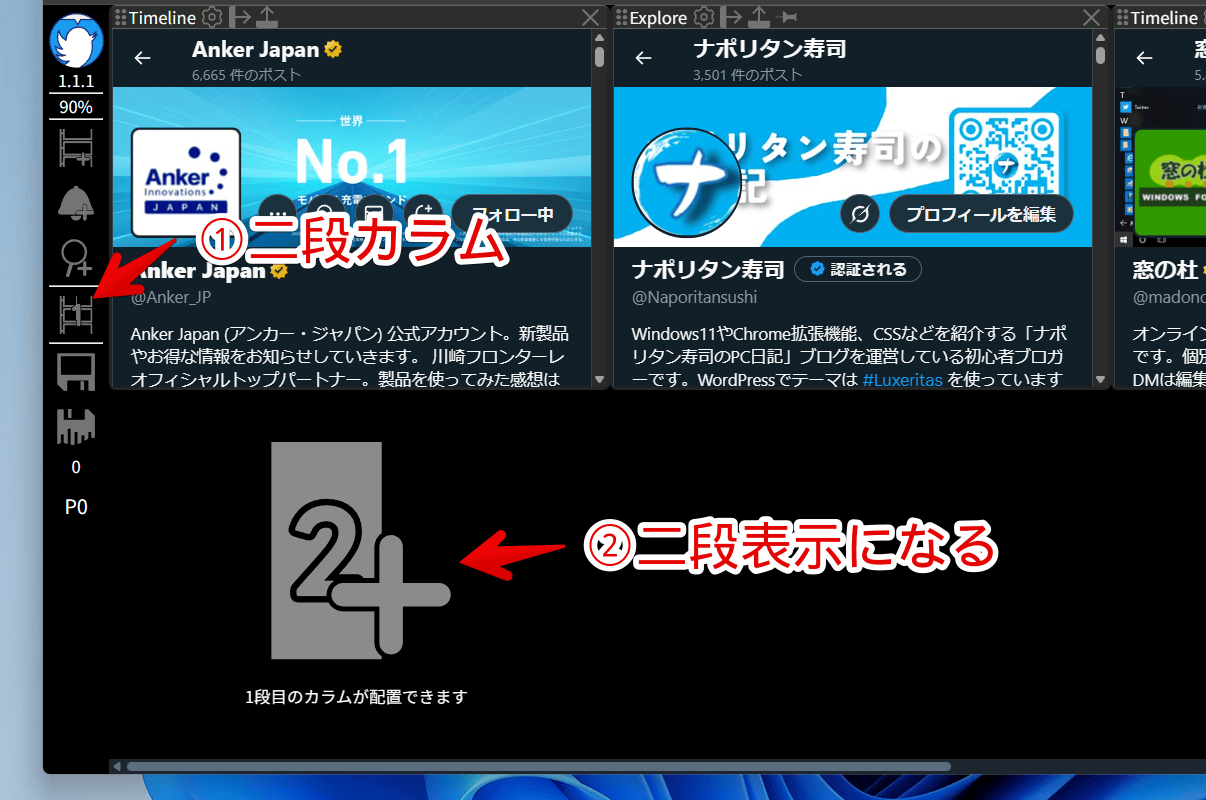

二段カラムモード

左側サイドバーのカラム段切り替えボタン(![]() )をクリックします。

)をクリックします。

カラムの並び替えと同じ方法で二段目に配置できます。

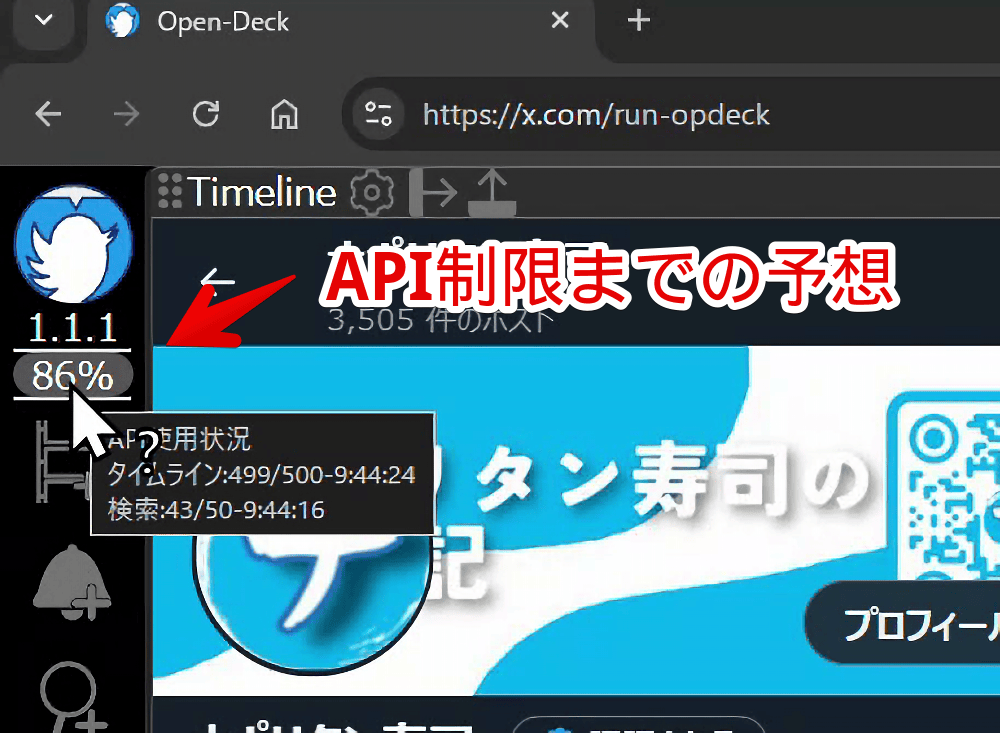

API制限の予想

左側サイドバーにAPI制限までの残量がパーセントで表示されます。マウスを乗せるとツールメニューで詳細情報が表示されます。

あくまで独自の計算で導き出した予想だと思うので、確実に正確ってわけでない…と思います。

でも試しに結構リロードとかしてみると、確かに0%になった途端「問題が発生しました再読み込みしてください」になり閲覧できなくなりました。

本拡張機能は無理やり解除・回避するような機能はないため、API制限が回復するまで待ちましょう。そもそも回避するような機能があればそれは利用規約的にグレーな可能性が高いです。

投稿入力欄の固定化(予定)

現状、ポスト投稿専用カラム…的なのはありません。

しかし、開発者様にDiscordで聞いてみると、そういう要望・課題があるのは把握していて、今後実装すべき機能として上位タスクにいる…という旨の返信をいただきました。

Clean-Spam-Link-Tweetについて

同じ開発者ということで「Clean-Spam-Link-Tweet」拡張機能も「Open-Deck」上で動作します。

ワンクリックで不快な人をミュートできたり、インプレ稼ぎやXプレミアム(旧:Twitter Blue)ユーザーを非表示にしたりできます。

2025年5月からは「Twitter UI Customizer」も「Open-Deck」上で動作するようになりました。

「Open-Deck」が対応するというよりは、対応させたい拡張機能側が対応することですぐにでも使えるようになっているようです。(参考)

感想

以上、「X(旧Twitter)」を「X Pro(旧:TweetDeck)」みたいにカラムで横並びにできるChrome拡張機能「Open-Deck」についてでした。

僕はブログ・IT関連のキーワードを検索するのに重宝しています。やっぱりどうしても通常のXだといちいち検索キーワードを切り替えたり、そうじゃない場合は複数タブを開いたりする必要があり、検索に限界があります。

「Open-Deck」を使うことで監視したいキーワードをカラムでじゃんじゃん開けます。同一タブ内で素早く閲覧できます。

作者はDiscordで開発状況を報告したり、質問・要望などを受け付けています。興味がある方は参加してみるといいかもです。

コミュニティとしてDiscordサーバーを開設しました。

— kawa-nobu技術部門 (@kw_nobu2) October 19, 2023

機能要望等はこのサーバーに投げてもらえると個人的に把握しやすいので、宜しければ参加をお願いします。

一応、従来通りリプや返信でも大歓迎です。https://t.co/jUe4jbtxSR

僕は「X Pro(旧:TweetDeck)」が有料になった当時は「Vivaldi」ブラウザを使って再現していましたが、「Open-Deck」が登場してからは乗り換えました。

「Vivaldi」自体は今でもメインブラウザです。この記事も当然Vivaldi上で書いています。

「Open-Deck」に関しては「Floorp(Firefoxベース)」ブラウザ上で使っています。ブログは「Vivaldi」、プライベートは「Floorp」と分けています。